|

|

zurück |

|

Der Proteuser-Bund - die

Übersicht |

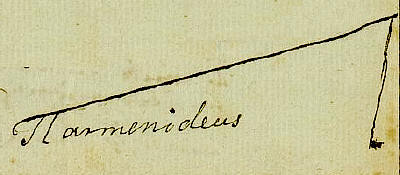

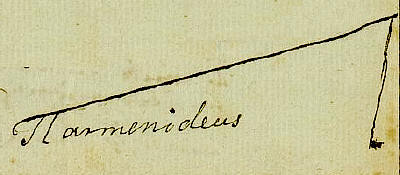

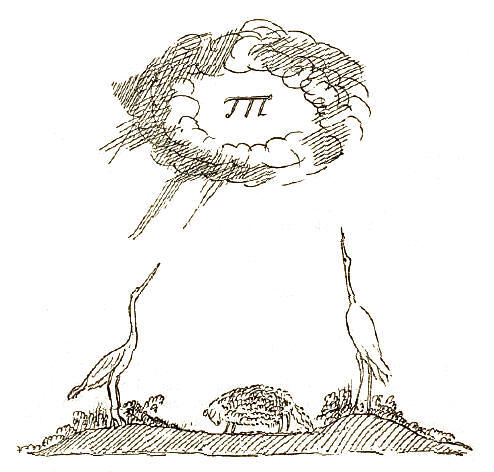

Federzeichnung Hebels aus dem Brief

an Hitzig v. Dez. 1811

Federzeichnung Hebels aus dem Brief

an Hitzig v. Dez. 1811 |

| |

|

|

Der Bund |

|

|

| |

|

|

Der GottSein Siegel / Symbol

Die Proteologen

|

Proteus

Parmenides

Diogenes Cÿnikus

Diogenes redivivus = Cynikulus

Die griechische Stoa

Aeiiudaeos / Ahasveros

Horatius Flaccus

Cagliostroi

|

der „Alte vom Meer“, der Gott der Verwandlung und des Nichts

(frühes

Griechenland).

(Ebenfalls

Hebels Zeichen

für sich selbst als Parmenides in seinen Briefen an F. W. Hitzig).

Parmenides aus Elea,

bedeutender griechischer Philosoph, Vorsokratiker, 5. Jhrt v. Chr.

Diogenes von Sinope (bekannt

als der "Diogenes in der Tonne"), 4. Jhrt. v. Chr.

Der Basler Buchbinder

Augustin Scholer.

Die erste Kongregation des

Proteus, eines der wirkungsmächtigsten philosophischen Lehrgebäude

in der

abendländischen Geschichte, seit ca. 300 v. Chr.

Der Ewige Jude, eine Figur

aus christlichen Volkssagen, a. d. 13. Jhrt.

Horaz - römischer Dichter

der 'Augusteischen Zeit' (30 v. - 14 n. Chr.).

Alessandro Graf von

Cagliostro (Pseudonym für den Hochstapler Giuseppe Balsamo), italienischer Okkultist, Alchemist und Abenteurer, 18. Jhrt.

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Der Thron und Altar

Hymnus

Wappentier

Wappenschild

Hauptstadt

Treffpunkt

Mitgliederliste

|

Der Belchen

Ekstase

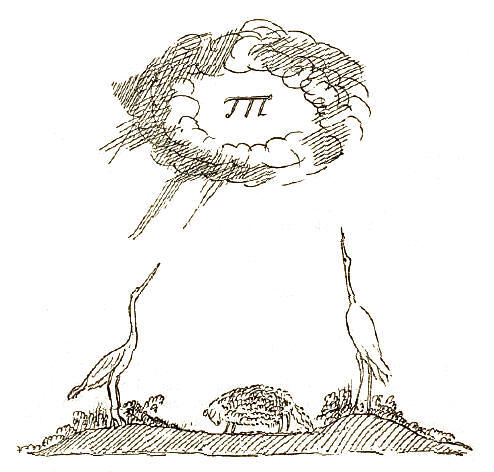

Stork

Proteus im Wolkenkranz

mit Storken u. Schwabenhammel

Proteopolis

oder "die heilige Proteusstadt"

Gasthaus "Zum Wilden Mann"

Die Matrikel

|

(keltisch: der Strahlende)

südlicher Schwarzwald, 1414 M. ü. Meereshöhe.

Hebel und Hitzig "entdeckten" den Berg 1791 - das Jahr, in dem sie ihn

gemeinsam 2 Mal bestiegen und den Gipfelrundblick bestaunten.

Phantasie über den

Proteuskult von Hebel und F. W. Hitzig, 1793 (der Entwurf dazu ev. 1790

begonnen).

Storch

Federzeichnung Hebels aus dem

Brief an F. W. Hitzig vom Dez. 1801.

Lörrach, im äußersten

Südwesten Deutschlands an den Ausläufern des südl. Schwarzwaldes

im Wiesental, damals [wie heute] ca. 3,5 km vom Dreiländereck Baden[D]/F/CH

entfernt.

1682 als seinerzeit

dritter Gastronomiebetrieb in Lörrach eröffnet. Die Traditions-Gaststätte existiert,

an der Ecke Baslerstr./Wallbrunnstr. bzw. am alten Marktplatz von Lö. gelegen, bis heute.

lt. Brief an F. W. Hitzig

vom Dez. 1793 von diesem geführt und aufbewahrt, heute verschollen.

|

| |

|

|

Der Ursprung |

Der "Amicisten-Orden" |

Zu Beginn des Studiums in

Erlangen trat Hebel in die Landsmannschaft der "Mosellaner" ein, nach ca.

einem halben Jahr wurde er in den engeren Kreis, den "Elsässer- oder

Amicisten-Orden" aufgenommen. *

|

| |

|

|

Die Mitglieder

|

|

[Incl. der von Hebel in

seinen Briefen als Netorecks bezeichneten Personen] |

| |

|

|

Vogt / BürgermeisterVögtin /

Frau des BM

Stabhalter / Stellvertr. des BM

Bammert / Feldhüter

"Oberpriester" [A]

|

Tobias GünttertKaroline Auguste

Günttert

Parmenides /

J. P. Hebel

August Welper

Zenonides /

Friedrich Wilhelm Hitzig

|

(1751 - 1821) seit 1779 Leiter des Pädagogiums in Lö., seit 1790 Pfarrer

in Weil.

(1762 - ?) geb. Fecht,

Ehefrau des Tobias G.

auch

armenides,

Parm. und weitere Varianten (siehe hier) armenides,

Parm. und weitere Varianten (siehe hier)

(1770 - 1829) seinerzeit

Aktuar beim Oberamt Lörrach, später Oberhofgerichtsrat.

(1767 - 1849) Hebels

bester und lebenslanger Freund. 1791

Nachfolger Hebels am Lö. Pädag.,

1800 Pfarrer in Rötteln,

später in

Schopfheim und Auggen. Ab 1720 Abgeordneter des Badischen

Landtags in

Karlsruhe, deshalb endet der rege Briefwechsel auch um diese Zeit.

|

| |

|

|

"Stabspflichtiger" [B]

möglicherweise Mitglied

vermutliches Mitglied

vermutl. Mitgl. vermutl. Mitgl.

[C]

"unser neuer Proteuser"

Netoreck [D]

- Pathen Statthalter u. Netoreck [1]

- Cosefelicet-Natoreck [2/3]

Der Netoreck [2]

- Netoreck / Afternetoreck [4]

- Archinetoreck und

des älteren Netorecks [5]

- dem iungen Netoreck [6]

|

Karl Christian Freiherr von Berckheim

Friedrich Jutzler Wilhelm Engelhard

Sonntag

Christof Jakob Reinhard

ein 'Musikus Lehmann'

und diverse Basler Herren

Hubertus von Harrer

Stork / Storch

Ferdinand Sigismund Hitzig

entw. Jakob

Friedrich Eisenlohr

oder Eberhard

Frick

Jakob Friedrich Eisenlohr

Karl Ludwig Hitzig

Heinrich Sigmund Herbst

wahrscheinl. Karl

Friedrich Eisenlohr

|

(1777 in Lö. geb.) Schüler

von Hebel u. Hitzig am Lö. Pädag., Spitzname "Notteli". [B]

um 1790 Vikar in (Schopfheim-) Gersbach;

naheliegend, da "Jutzler" im Proteusischen "Begleiter" bedeutet.

(1762 -

1799) einst Kamerad Hebels am Karlsruher Gymnasium Illustre,

seit 1784 Vikar in

Kandern, von Hebel als "mein zuverlässigster Freund"

bezeichnet.

Pfarrer in

Tüllingen.

Angaben lt. W. Altwegg an Hand der Zeichnung von Ch. Meichelt

(Nähere Angaben oder Namen konnten bis heute nicht eruiert werden).

Hebel hatte den Mitarbeiter der

"Rheinischen Musen" (einer 1794 - 97 erschienenen Literaturzeitschrift)

nach eig. Worten im Juli 1803 - als "neuen Proteuser eingeweiht" - "eine

coseselige fidele Seele". proteische Verdrehung,

auch 'Natoreck'. In Hebels Briefen werden 6 Netorecks angedeutet:

(1775 - 1838) jüngerer

Bruder F. W. Hitzigs.

(siehe nächster Eintrag

'Der Netoreck'). Im Brief an Hitzig vom Juli 1802 ist die Zuordnung

nicht eindeutig,

im Brief vom Juli 1803 dagegen schon.

Zeichenlehrer am Lö. Pädag.

(1777 - 1856) 1801 - 1806 Präzept.-Vikar in Lörrach, ab 1819 ev. Stadtpfarrer in Freiburg, früherer Schüler

Hebels in Lö.

und "Theuerster Freund". Vom umfangreichen Briefwechsel ist lediglich 1

Schreiben erhalten.

(1783 - 1827) jüngster

Bruder des F. W. Hitzig, und dessen Schüler am Lö. Pädagogiums,

von 1805 bis 1809 Diakonus in Lörrach.

(1777 - 1843) Hebels

Schüler auf dem Karlsruher Gymnasium, später Hofmeister auf der

Kaltenherberge.

(1783 -1827) er hatte 1805

sein theologisches Staatsexamen in Karlsruhe bestanden.

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

- "ein unerkannter Proteuser" |

"Der Mann im Mond..." |

"...haut Reiser." - Aufgeführt im Hymnus "Ekstase".

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

"Steisibruser" (1) [E]

|

Martin Steinebrunner

|

der Sohn des gleichnamigen Wirts der "Sonne" in Wieslet, der Hebel

und Hitzig bei ihrer Besteigung

des Belchen als Bergführer begleitete

(deswegen 'Steisibruser' = "Begleiter" im belchischen Wortschatz).

Altwegg nimmt "den Wirt oder den gleichnamigen Sohn" an, lt.

Ortssippenbuch ist der Wirt jedoch bereits 1779 im Alter von 38 Jahren

verstorben - es kommt daher nur der Sohn in Frage. [F]

|

| |

|

|

"Steisibruser" (2) [F] |

Johann Jakob Renk |

(1783 - 1861) Seit 1812 Lehrer in

Neuenweg. er wurde 1815 nach Maulburg versetzt - möglicherweise hatten

Hebel und Hitzig ihn beim Versetzungsgesuch unterstützt, oder sie sogar

veranlasst (und durchgesetzt)

|

| |

|

|

Die Lehre |

|

|

| |

|

|

Zeitrechnung

Philosophie

Sprachsystem

Sprache / Wortschatz

Ergänzendes

|

Allmanach des

auf das

auf das

gnadenreiche Jahr 1Grundstriche

des

schen schen

Lehrsystems

Sprachsystem d. Proteus

Wörterbuch des Belchismus

Anhang

|

14 Kalenderblätter + 20 Paragraphen

3 Teile ('vom Proteus',

'Von der Welt', 'Vom Menschen insbesond.') mit 26 Lehrsätzen

nur [der Teil] "III.

Etymologie, 8tes Heft. (A. T.)" kann lt. 'Wörterbuch' als sicher

existierend

angenommen werden, jedoch ist er (wie auch die ev. vorhandenen weiteren Teile)

verschollen.

113 Worte, aufgeschrieben

von Hebel im November 1791

(+ 9 Worte, von Hitzig unbekannten Datums angefügt)

[+ ca. 50 weitere 'proteisch/belchische Wörter in Hebels Briefen an

Hitzig].

a) die Ankündigung eines "Catholikons"

(eines 'allgemeinen, umfassenden Wörterbuches') des Proteus (vermutlich

des 'Belchismus-Wörterbuchs') sowie einer Sammlung "Proteusscher

Flüche".

b) Eine Auflistung der Post-

und Diligence-Ankunfts- und -Abgangstermine in Proteopolis.

|

| |

|

|

Proteus & Belchen |

|

|

| |

|

|

|

Proteus ist ein

Meeresgott, in Unterordnung zu Poseidon und manchmal als dessen Sohn

beschrieben. Allerdings ist aus der ganzen antiken bildenden Kunst kein

gesichertes Proteus-Bildnis erhalten. Proteus hütete Poseidons Robben

und andere von dessen Meeresgeschöpfen.

Er hat mehrere Wohnstätten, zu denen unter anderem auch die Inseln

Karpathos und Pharos gehören.

Als „ein anthropomorphes Symbol des Meeres“ besitzt Proteus wie auch

andere aquatische Gottheiten (Nereus, Glaukos, Phorkys)

deren drei markante Kennzeichen: das würdige Greisenalter (hálios géron,

„der Meeresalte“, so Homer, Odyssee 4,349), die Gabe

prophetischen Wissens (Divination) sowie die sprichwörtlich gewordene

Fähigkeit zur spontanen, polymorphen Gestaltverwandlung

(Metamorphose).

Darstellung: Jörg Breu; 16. Jhrt.

Bild und Text: Wikipedia

(gemeinfrei) |

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

"Der wahre Belchen oder

das Strasburger Münster aller Berge" (Hebel in einem Brief an Hitzig

1805, Nr. 137) "Ist

es wahr, daß die erste Station von der Erde zum Himmel auf dem Belchen

ist..."

(in einem Brief an Gustave Fecht 1795, Nr. 23) Der Belchen ist mit 1414 m

ü. NHN nach Feldberg, Seebuck und dem Herzogenhorn die vierthöchste

Erhebung des Schwarzwaldes.

Der Berg weist ein markantes, von der Oberrheinebene her nahezu

symmetrisches Profil mit einer baumfreien

Bergkuppe auf, diese besteht

aus Granit, wogegen die umgebenden Steilhänge überwiegend aus Gneisen

bestehen.

Er ragt aus dem Münstertal mit seinen zerfurchten,

ununterbrochenen Steilhängen etwa 1.000 m auf. Sein Nordhang

ist damit

der Bereich höchster Reliefenergie der deutschen Mittelgebirge.

Darstellung: Emil Lugo, Blick zum Belchen vom Untermünstertal aus, 1889;

Tusche und Pinsel.

Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Karlsruhe |

|

|

|

|

"Oebbe fahrsch au

d'Milchstroß uf in die verborgni Stadt... was siehsch?

...Der Belche stoht verchohlt, der Blauen au, as wie zwee alti Thürn,

und zwische drinn isch alles use brennt, bis tief in Boden abe...'s isch

alles öd und schwarz,

und todtestill, so wit me luegt...dört isch d'Erde gsi, und selle Berg

het Belche gheiße!"

(Die Vergänglichkeit, letzte Strophe) Nach Süden hin fällt der

Berg schroff gut 800 m tief in den Talkessel der Kleinen Wiese bei

Neuenweg ab.

Über den Gipfel des Belchen führt eine Kette gut erhaltener Grenzsteine

aus dem Jahr 1790. Diese markierte seinerzeit die Grenze zwischen dem

habsburgischen Vorderösterreich im Norden und der Markgrafschaft Baden

im Süden des Bergs.

Nach zwei gemeinsamen Besteigungen des Berges 1791 - zusammen mit seinem Freund

Hitzig von Neuenweg aus -

wird der Belchen zu einem zentralen Punkt in Hebels Denken und Wirken.

Darstellung: Arthur Schanzlin, Der Belchen im Schwarzwald, 1923;

Ölgemälde.

Krone und Kultur e. V. - Schleith-Atelier, Kleines Wiesental |

| |

|

|

Parmenides-Signets und -Unterschriften aus den Briefen an F. W. Hitzig |

| |

|

|

Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791

(Briefanfang)

Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791

(Briefanfang)

desgl. (Briefende)

desgl. (Briefende)

Parmenides-Signet, 12. August 1808

Parmenides-Signet, 12. August 1808

|

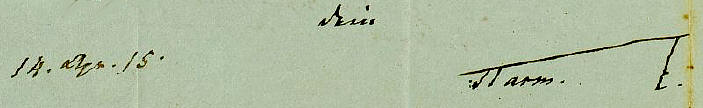

Unterschrift "Parmenideus", 3. Weinmonat (Okt.) 1804

Parmenides-Signet aus einem Brief

aus dem 'Nachlass Hitzig', verm. 1811

Unterschrift "Parm.", 14. April 1815

|

| |

|

|

Proteische Zeichen |

|

|

| |

|

|

Stork | Proteus |Zenonides| Parm. |Horatius|

Proteus | Stork

Parmenides |Zeno.| Proteus | Storkenflügel

| Proteus | Storken

| Proteus |Horatius| Parmenides

Zeichnungen Hebels aus dem Brief an F. W.

Hitzig vom August 1812

|

| |

|

|

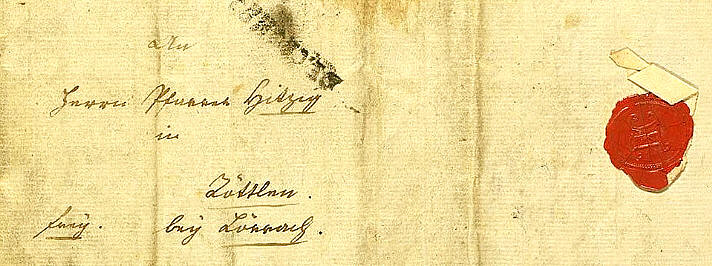

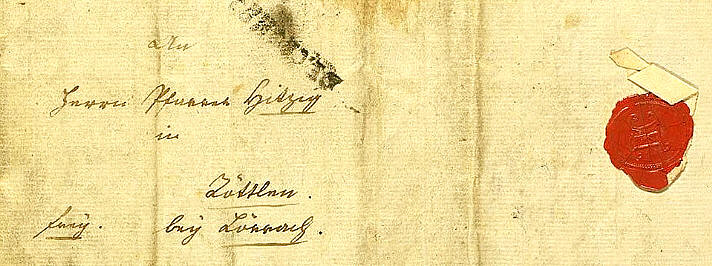

Parmenides-Briefsiegel

|

|

| |

|

|

|

Auf einem Brief vom 28. April 1799 an Johann Georg Lenz von der "Societät

für die Gesammte Mineralogie" in Jena findet sich nebenstehendes

Briefsiegel mit dem Zeichen des Parmenides. Da sich Hebel einen

Wachsstempel für das Briefsiegelwachs anfertigen ließ, scheint er viele

Briefe so gesiegelt zu haben. Da die Siegel beim Öffnen des Briefes

gebrochen werden, bleiben i. d. R. nur wenige erhalten.

|

|

| |

|

|

|

|

Auf ca. 10 Briefen aus Hitzigs Nachlass finden sich Siegel- oder

Wachsreste die zeigen,

dass Hebel insbesondere

die Briefe an ihn mit dem Parmenides-Stempel gesiegelt hat.

Dies ist das

einzige vollständig erhaltene Exemplar auf dem Brief vom 14. April 1801.

|

| |

|

|

Abrakadabra-Heilsformel |

|

| |

|

|

a)

[G]

[G]

b)  [G]

[G]

|

Ein Zusammenhang mit dem "Proteuser-Kult" und dem "Belchismus" ergibt sich

aus den den Zeilen in seinem Brief vom 25. Dezember 1795

an Gustave Fecht:

"Ist es wahr, daß die erste Station von der Erde zum Himmel der Belchen

ist und die zweite der Mond und die dritte der Morgenstern... Und hat er

[der Engel] Ihnen nicht von D. Brodhag erzählt?"

Die von Hebel unter die letzten Zeilen gesetzten Zeichen sind die

Geheimzeichen der ersten 3 Grade des "Harmonisten-Ordens" oder auch

"Orden der schwarzen Brüder", also die seiner beiden Gegner -

Runkel und Stork - in seinen

Duellen während seines Studiums (1. Grad = Stern, 2. Grad = Mond, 3.

Grad = Sonne).

|

| |

|

|

AABBRRAACCAADDAABBRRA

AABBRRAACCAADDAABBR

AABBRRAACCAADDAAB

AABBRRAACCAADDA

AABBRRAACCAAD

AABBRRAACCA

AABBRRAAC

AABBRRA

AABBR

AAB

A

|

AABBRRAACCAADDAABBRRA

AABBRRAACCAADDAABBR

AABBRRAACCAADDAAB

AABBRRAACCAADDA

AABBRRAACCAAD

AABBRRAACCA

AABBRRAAC

AABBRRA

AABBR

AAB

A

|

Abra-cad-dabra ist ein bei dem römischen Dichter Serenus Samonicus (um 200 n. Chr.)

erstmals vorkommendes Wort, das als magische Heilsformel benutzt wurde.

Als sog. Schwindwort, meist als gleichschenkliges Dreieck geschrieben,

kann es in dieser Anordnung nicht weniger als 1024 mal gelesen werden,

wenn man bei irgendeinem A beginnt und bis zum letzten A in der oberen

rechten Ecke fortschreitet.

Mögliche Herkünfte sind die aramäischen Wörter:

- avrah k'davra, was so viel wie „ich werde erschaffen, während ich

spreche" bedeutet. Abra von

'bra', bedeutet "schaffen", Ka "während" und Dabra ist die

1. Person des Verbs 'daber', "sprechen".

- Abra ka-Dabra, was

etwa bedeutet: „Es vergeht wie das Wort".

- Abda ka-Dabra, sinngemäß: „es geht zugrunde wie das Wort".

Dadurch, dass ein bestimmtes Wort

zum „Schwingen" gebracht wurde, glaubte man beispielsweise

Schmerzen lindern zu können.

Bei 'Brodhag' soll es sich um den exzentrischen Arzt Karl Friedrich

Brodhag gehandelt haben, der 1794 gestorben war und bei dem die

Anwartschaft auf das himmlische Jerusalem aufgrund seiner Ungläubigkeit

zweifelhaft war. Wahrscheinlich war dieser Brodhag ebenfalls ein "Schwarzer

Bruder", dem Hebel nach

seinem Tod durch die Verwendung der Heilsformel

die dortige Aufnahme ermöglichen wollte. Nach studentischem Brauch war

mit dem Tod des Gegners auch jeder Groll begraben. Hebel bekräftigt die

Formel mit seinem eigenen Proteus/Parmenides-Symbol.

|

| |

|

|

Proteische Korrespondenz |

Stammbucheintrag

für Hitzig vom 17. November 1791 |

| |

|

|

Die Entwicklung und Beschäftigung Hebels mit der

Proteuser-Philosophie beschränkte sich nicht auf die kurzen Jahre in

Proteopolis (Lörrach).

Dies wird deutlich, wenn man sich den Briefen widmet,

die er, über den langen Zeitraum von 1793 - 1821, häufig als Parmenides

an Zenonides - F. W. Hitzig schrieb

(dass danach keine Briefe mehr folgten, liegt

vermutlich daran, dass Hitzig als Abgeordneter der 2. Kammer des Bad.

Landtages sehr oft in Karlsruhe weilte, und der

persönliche Kontakt den brieflichen ersetzte). Da keine

an Hebel gerichteten Briefe seinen Tod, oder besser die Beseitigung

seines Nachlasses durch die Verwandtschaft

überdauerten, können wir leider keinen Aufschluss

darüber gewinnen, ob Hitzig in gleicher "proteusischer Terminologie"

geantwortet hat. Naheliegend wäre es schon,

da Hebel andernfalls wohl von der häufigen

Verwendung proteusischer Wörter und Anspielungen Abstand genommen hätte.

An dieser Stelle sollen nun nicht sämtliche Briefe oder

Briefstellen aus Hebels Schreiben zitiert werden (diese können im "Briefe-Ordner"

unter "Friedrich Wilhelm Hitzig"

alle nachgelesen werden) - ich möchte hier aber doch

einige der aufschlussreichsten Passagen anführen: |

| |

|

|

Dezember 1793

Januar — Februar 1797

Den 2ten August [18]00. |

Unterdessen hat

auch

den Herrn von Edelsheim zu sich genommen. Der erste dumme Streich den auch

den Herrn von Edelsheim zu sich genommen. Der erste dumme Streich den

begieng. Denn bey Gott! Bruder, er war nicht wofür ihn mancher im

Oberlande hielt, war überschwenglich mehr, als mancher giftige Geiferei

verstehen konnte, der bravste Mann nach dem Fürsten, wie der erste; der

humanste Mann, Freund des Marggraven, des Landes, des Verdienstes, der

Wissenschaften, des Bürgerstandes. Ich ehre ihn seit seinem Tode als

einen Urproteusen und bitte dich seinen Namen in die Matrikel

einzutragen.

begieng. Denn bey Gott! Bruder, er war nicht wofür ihn mancher im

Oberlande hielt, war überschwenglich mehr, als mancher giftige Geiferei

verstehen konnte, der bravste Mann nach dem Fürsten, wie der erste; der

humanste Mann, Freund des Marggraven, des Landes, des Verdienstes, der

Wissenschaften, des Bürgerstandes. Ich ehre ihn seit seinem Tode als

einen Urproteusen und bitte dich seinen Namen in die Matrikel

einzutragen.

Ich hab angefangen die Kantische Philosophie zu studiren, auf Anrathen

eines sehr gelehrten Ungarn, der sich hier aufhält, und laß es nun

wieder bleiben auf Anrathen Meiner. Sie sey dem Desegelisgeinet im

Augenblick seiner schlimmsten Laune preisgegeben mit allen Kategorien.

Es gibt nur ein System, nur eine Philosophie — Unsere! die sich von

allen andern wesentlich darinn unterscheidet, daß sie auf einem Grunde

ruht, in dem iene auf nichts, die unsrige aber doch wenigstens auf das

Nichts gegründet ist. — Wollen wirs nicht ausarbeiten und in der Form

eines Almanachs für 1798. Als eine Satyre aller Philosophie herausgeben

und sust näumis?...

...Adio! Helf uns Proteus! Es

leucht' uns der nächtl. Nimmerschein!

Den Netoreck werden wir

nun wohl als Pathen Statthalter in Proteopolis erklären müssen. Denn wegen

der Anciennität können wir ihn doch unmöglich zum Prenedisat erwählen

und ebenso wenig in einer geringeren Qualität ihn an den Altar des

stellen. Instruir' ihn doch ein wenig im Ritus, und geh ihm an die

Hand, wo es ihm noch fehlt, und da der Candidat Eisenlohr von Brombach

ebenfalls ziemlich hoch hinauf gespalten ist, wie wärs, wenn wir ihn zum

Netoreck creiren thäten?

stellen. Instruir' ihn doch ein wenig im Ritus, und geh ihm an die

Hand, wo es ihm noch fehlt, und da der Candidat Eisenlohr von Brombach

ebenfalls ziemlich hoch hinauf gespalten ist, wie wärs, wenn wir ihn zum

Netoreck creiren thäten? |

| |

|

|

Anfang September 1802

Anfang — Mitte November 1802

Ende Juli 1803

September 1804

|

Ich verlasse Karlsr, am Sonntag vor Micheli mit Sander, Welper und

Fröhlich und gehe nach Hügelheim zu Schmidt an die Stuffen des großen,

Niebewegten, Wolkenspendenden. Von dort aus soll es mir gar nicht ab der

Hand und außer dem Sinne liegen, wenn der Genius mich anweht ihn gerade

zu erklimmen den Großen, Nimmerbewegten, Oechsleinseligen, und wenn ich

den Drekchdu und die Steissibruserie begrüßt, und Carolisens verwehte

Spuren gesegnet, und vom Rekapitulationsblütschi aus den Großen,

Weitgesehenen, Aethervertrauten noch einmal angebetet habe, eines Gangs

das Thal hervor zu metzgen und wie Odysseus den besoffenen Polyphem, so

ich den Kaps zu prügeln, und dann in Steinen den Dicken zu fragen, ob

der Steg über die Wiese stehe. Sollte mir aber der Deus in nobis als

einem durch 10iährige Verschwabenhamlung unrein gewordenen das

herumtalpen auf heiligem Boden vor der Reinigung im Tempel verbieten, so

werde ich auf der Straße der Schwabenhämmel nach Hertingen aber metzgen,

bey dem Chatz mich noch einmal ganz erschröcklich verschwabenhammeln,

über Candern nach Wisleth gehn und den Kaps doch prügeln, dann die

heilige Bahn durchschneiden und in Hausen bey den Flußspatöchslein

Quarantäne halten, dann in Schöpfen sie einige Tage fortsetzen, das

Haupt in der Wiese waschen und endlich mich dem Priester zeigen. Selige

Stunde der neuen Belebung und des Eintauchens in die heiligsten Gefühle

in der Umarmung des Lieben und Theuren, das heißt, Deiner! Von da

gedenke ich, wenn in einer guten Stunde der Ostwind nicht weht, das

heißt wenn nicht die Luft vom Grabe des Pfeddelbacher Oberhammels

neuerdings profanirend über die Thumringer Straße wandelt, nach

Proteopolis um den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte zu sehen,

dann nach Basel zu wallen, um mir als Reliquie einen Span von der

äußersten Hülle des Cynikulus herabzuschneiden, in Weil das Diarium

meiner Wallfahrt nach dem Rekapitulationsgesez niederzuschreiben, und

dann endlich selbst rekapitulirt das h. entsündigt, geheiligt, veräthert,

für nimmer lange, nur um mich in die Glorie meiner Proteusischen

Widergeburt noch eine Zeit lang sichtbar zu zeigen, in die

Welschkorndichten, von keinem Oechslein besuchten Sandfelder

zurückkehren — nicht mehr ein langsam weidender Schwabenhammel, sondern

ein Metzger von kurzer Erscheinung.

Mein Jutzler auf dieser Reise wird ein leichter Mastelnack seyn. Welch

ein Fluch dieses klotzigen Herumtreibens immer mit Materie bepackt und

von ihr verfolgt zu seyn! Ich gedenke daher von Hügelh. aus den

Mastelnack seine eigenen Wege gehen zu lassen und den KR. Sander zu

bitten daß er ihn in K[alten] Herberg im Vorbeyfahren in den

Postchaisenkorb werfen solle, und wenn alsdann das Vieh, nemlich der

Mastelnack ein halbes Quintlein Vernunft hat, so wird er in Thumringen

selbst an Land steigen und nach Rötteln hinaufgehn um mir, wenn ich

nachkomme die allemanischen Lieder herauszugeben, die ich gern scharf

recensirt von dir haben möchte, damit du sie in der Folge wenn sie mit

dem Preßbengel am Hals in der Welt herumlaufen, desto glimpflicher

recensiren könntest...

...O die heiligen Buchen, und o die dämmernden Halden, und der

Wolkenverwandte Altar, und der schweigende See, und die Oechslein umher,

und das alternde Bebi und der dreckige Drechdu, und Carolisens Laube,

und alle Zeugen unseres freundlichen Beysammenseyns und unserer

lieblichen Thorheit! Warum bin ich nicht mitgekommen? Warum? Weil mich

Desegelesgeinets Bande halten, weil ich im Schatzwäldgen (du hast ia

Wucherers Relation darüber in der Zeitung gelesen) herumgeistete, und

das hinzugelogene Schwefelquell'gen suchte, und auf Rüppurs

Spätiahrsfluren Brach-Rüebgen fraß — ich Schwabenhammel!

Aber soll die Sonne, die iezt alle Abend tiefer und gerötheter in die

Wolken sinkt, noch einmal steigen, und ich will ewig ein Schwabenhammel

bleiben, und mit dem Pfeddelbacher an einer Suppe fressen und aus einem

Kübel saufen, wenn ich nicht komme, und den Frühlingsthau von den

Buseröris des Altars lecke, und mich Widergebohrnen und Enthammelten in

deine heilige Priesterarme werfe...

...Duke est desipere. Ich habe vorige Woche und zwar in einer WeinKneipe

zu Bruchsal nachts um 1 Uhr einen neuen Proteuser eingeweiht, den

Hubertus von Harrer, der für Basseltang nach Astracan reist, ein großes

Genie, ein feuriger Mensch, und eine coseselige fidele Seele. Ja der

Proteus weiß es, wir waren Abends um 6 Uhr schon im dritten Wirtshaus,

und dort gefiel es uns, weil wir allein waren, und blieben bis Nachts um

2 inter plena pocula und unter den stillen Flüchen der schlafseligen

Wirthinn, die uns ohne es zu wissen manchen proteusischen Segen gab, Z.

B. daß wir beym Teufel wären, daß sie uns nie gesehen hätte, daß wir

wären wo der Pfeffer wachst, daß wir am ersten Glasvoll erstickt wären,

oder auf dem Wege den Hals gebrochen hätten...

...Gerne, gerne kam ich in wenigen Wochen selbst zu euch, ihr Guten, um

froh und coseselig bey euch zu seyn, und über das und andres mit dir zu

sprechen und zu schnackein. Aber zu anderen Abhaltungen kommt dismal

mein Auszug, der in die Ferien fällt, und den ich kaum würde verschieben

können, weil auf mein Logis alsdann schon wieder ein anderer wartet.

Einmal werde ich euch doch wiedersehen und begrüßen ihr heiligen Haine

des Proteus ihr lieblichen heimischen Auen, ihr guten Menschen darinn,

und dich zum erstenmal, du kleine zirpende Proteuserinn. Küsse und grüße

mir sie und die Mutter, und nimms an dir selber ab, was dein Nächster

gerne hat, wenn ich dir dismal zu lange nicht geschrieben habe.

Mit gutem Blut und Herzen Dein Parmenid. |

| |

|

|

3. Weinmonat (Oktober) 1804 |

Gott segne Euch den Herbst, nicht nur mit viel Trauben und süßem Monet,

nos ederes auceh kèrimit nünnes Frâudes, used fero hem gesunez den

Weisen vos asso 1804. is dreinnig Jahrâs used drüber.

|

| |

|

|

D. 26ten Februar 1805

24. — 27. April 1805

d. 21. Aug. 1806

den 30ten August 1807

d. 6ten Apr. 1809

|

...Lebe wohl du gattiger

Proteuser in den Freuden deines auflebenden Frühiahrs um dich her und

grüße mir den ersten Pelargen. Oder wenn ich selber einmal quer über das

Wiesenthal fliege, so schau mit deiner Daube und dem Däublein freundlich

zum Fenster hinaus und schieß nicht deinen J. P. Parm.

So war ich denn auf dem Belchen aller Kirchthürme und hatte fast immer

von einem wunderlichen Sehnen angezogen das Auge im Süden. Aber der

wahre Belchen oder das Strasburger Münster aller Berge war in proteische

Dünste verhüllt und, während ich auf der Kirche stand, warst du

vermutlich drinn, denn es war Carfreitag. Doch grüßt ich euch unbesehen

über Berg u. Thal, und das war schön von mir ...

Bald lern ich dir ab, mein Theuerster, wie man der Ober-Postamtskasse

durch Verzögerlichkeit der Korrespondenz die Revenuen schmälert, ist

aber nicht bös gemeint, und kein Mensch anders dran Schuld als der

Dengelngeist in Trägheitsgestalt, denn gleich wie Proteus sich in alle

Gestalten wandelt, so thut auch, so weit seine Macht nicht gebunden ist,

sein Gegner der Denglengeinet und erscheint bald als Rheinisches Bundes

Haupt, als hessischer General, als Fliegenschwarm der mich ganz

entsetzlich mißhandelt, als Regimentstambour der mich fast zu tod

trommelt, und wieder als Trägheit, Zaghaftigkeit, Coelibat und

Ohrenbeicht, Freßdrang, Fischsucht und Floßkraft, Wakelzahn,

Promotionsmaxime, Krugbier. Kurz ich lebe, webe und bin in ihm, aber

lebt in mir, ohne welche Repugnanz des Innern Prinzips gegen das äußere

ich schon lang in Dengelnschall aufgelöst wäre, und allnächtlich auf dem

Feldberg durch die Lüfte ertönen müßte...

Sage mir, o theuerster Pränideset, was für ein proteiischer Planet es

sey, der dieses Jahr regirt, und die Trauben kocht, und die Dintenfäßer

austrocknet? Das meinige hat kaum noch Flüßigkeit, daß ich dich grüßen,

und dir sagen kann, daß ich noch lebe, oder eigentlich noch vegetire,

und bis zu den drei Männern im feurigen Ofen hinein, und bis in den

entsetzlich heißen Schoß des Proteus hinein dich liebe...

...Wenn die theol. Gesellschaft noch bestünde so hätte ich ihr dismal

einen Aufsatz über den Polytheismus geschrieben. Ich gestehe dir — denn

eine Beicht unter Freunden ist so heilig, als die am Altar, daß er mir

immer mehr einleuchtet, und nur die Gefangenschaft, oder Vormundschaft,

in welcher uns der angetaufte und anerzogene und angepredigte Glauben

behält, hinderte mich bisher den seligen Göttern Kirchlein zu bauen.

Unser dermaliger philosophischer Gott steht, fürchte ich, auf einem

schwachen Grund, nemlich auf einem Paragraphen, und seine Verehrer sind

vielleicht die thörichtesten Götzendiener, denn sie beten eine

Definition an, und zwar eine selbstgemachte. Ihr Gott bleibt ewig ein

Abstraktum und wird nie concret. — Als man zur Zeit der Bibel nur ein

paar Cubikklafter vom Weltall kannte, war es keine Kunst sich mit Einem

Gotte zu begnügen, und ihn menschlich zu lieben, weil man ihn menschlich

denken konnte. Und doch konnte selbst der sanktionirte Monotheism. nur

mit Zwang und nie mit Glück den Götterglauben und die Anbetung derer,

die uns näher sind, als der einzige, ewige unerfaßbare über den Sternen

entfernt halten. Ich möchte mich gerne mit einem oder einigen Göttern

dieser Erde begnügen, die um uns sind, die uns lieben und beobachten,

die unsre Blüthenknospen aufthun, unsre Trauben reifen, denen wir trauen

können, und die sich lediglich nichts darum zu bekümmern haben, wer für

die andern Sterne sorgt, so wenig als wir. Sie sollen nicht allmächtig,

nicht allweise nur mächtig und weise genug für uns seyn, nicht souverain,

sondern untergeordnet einem noch mächtigeren und weisern, um den sie,

nicht wir uns zu bekümmern haben. Sie sind vielleicht schon so oft

erschienen, den Juden und Griechen, beiden in der Gestalt und Form in

der sie ihnen erfaßbar waren, dort Engel, hier Dämonen; sie würden

vielleicht auch uns noch eben so wie ienen wahrnehmbar seyn, wenn wir

nicht durch den Unglauben an sie die Empfänglichkeit ihrer Warnehmung

verlohren hätten. Das Organ dazu ist in uns zerstört. Wir haben ihnen

keine einzige Form mehr übrig gelassen, in der sie uns erschaubar werden

könnten...

|

| |

|

|

Mitte Juni 1809

4ta Calend. Pisteos. [4. Nov. 1809]

|

Nun trit einmal ein par Schritte näher, o Zenoides, der du mich schon

zum voraus dauerst, und laß dich waschen und fegen, und ganz entsetzlich

mißhandeln, du dintenloser, ungefederter, papirscheuer Sterblicher! Du

Siebenschläfer, nenne ich dich, du Neuntöder meiner Geduld, du

Pelagianer, du Sabellianer, du Patriot, du Anabaptist, du Rosenkreutzer,

du unproteischer Antichrist. Ach daß ich dich auch einen Utraquisten

nennen könnte, z. B. einen der zwey Hände hätte, oder an beiden Orten

zugleich seyn könnte, im Schwanen zu Lörrach im Fleisch, und zu

Carlsruhe im Wort, oder wenigstens nur an einem Ort. Aber gesteh mirs!

du existirst nicht mehr, bist aufgenommen von dem Proteus in

reines, klares

offenbares

nie empfundenes

nie gewesenes

Nichts

entwoben, zerstoben,

im Glanze seines Angesichts.

Deinem Busen näher

Vater der Proteer

innig von dir angezogen

geistig von dir eingesogen,

Urrein, ganz dein.

Hörst du die Schwingen der Zeit?

Siehst du die Cyklen

sich um den Webbaum des Nimmerseyns wicklen,

stets fliehn das seelige Heut?

O Lieber!

Warum hast du vernagelt den Schieber

nd schauscht nicht aus deiner heimlichen Claus

ein Stündlein zu deinem Parmenis heraus.

Ich komme! da bin ich!

Und hau' ihn entzwey mit dem Hieber.

Alle Hagel!

Hier ein Fetzen!

Dort ein Nagel!

dein Entsetzen

mag mich wundersam ergetzen.

|

| |

|

|

D. 4ten .

[3. Dez. 1809] .

[3. Dez. 1809]

|

(Die Zeichnung befindet sich auf der Rückseite des

2. Blattes)

|

| |

|

|

Anmerkungen |

|

|

| |

|

|

J. P. Hebel

Bado Mosellanus

Titelblatt des Stammbuches

mit dem

gelöschten Amicisten-

Geheimzeichen

|

*

Hebels Beitritt zu den

Mosellanern und die Aufnahme in die Amicisten waren verbunden mit

diversen feierlichen Zeremonien, "verbindlichen" Ritualen, einem

pflichtgemäßen Eintreten für die Gemeinschaft, aber auch mit tollen

Ausgelassenheiten und übermütigen bis derben Studentenstreichen, die

einen tiefen Eindruck machten - und die, wie die Briefe an Hitzig und

die Fam. Hauffe zeigen, eine lebendige Erinnerung für das ganze Leben

hinterließen. Daher dürfen wir annehmen, dass die Wurzeln der Proteuser

in Erlangen lagen: hier wie später in Lörrach gab es einen "Geheimbund"

mit "Siegel", "Geheimsprache", "Geheimzeichen & -schriften, Regularien,

Decknamen für die "Ordensbrüder" - entnommen der römischen und

griechischen Geschichte und Mythologie - u. v. m. Wahrscheinlich war

auch Günttert, der 'Vogt', Angehöriger der Mosellaner und Amicisten

(wenn auch an einer anderen Universität) und so haben sich beide in

Lörrach auf der Basis des gemeinsamen Studentenerlebens wieder gefunden.

(Zusammengefasst nach einem Beitrag für den Markgräfler Geschichtsverein

von Friedrich A. Pieztsch,

Heidelberg - zum vollständigen Artikel

hier)

Ursprünglich

zwei gegeneinander gestellte und in sich verschlungene C für die Losung

des Ordens "Vivat unus, vivant omnes" = "Einer für Alle,

Alle für Einen" sowie die ineinander geschobenen Buchstaben 'A' und 'V'

in der Bedeutung "Amicitia Vera" = Wahre Freundschaft. in der Bedeutung "Amicitia Vera" = Wahre Freundschaft. |

| |

|

|

[A] Von Friedrich Becker 1860 in "Die Basler Festgabe" so 'tituliert'

und von W. Altwegg bestätigt.

[B] Der spätere

Staatsminister und Präsident der Generalsynode von 1821 zur Vereinigung

der lutherischen mit der reformierten Kirche, war ein strenger

Vertreter des

staatskirchlichen Systems und der härteste Widersacher Hebels, der für

kirchliche Selbstverwaltung und Mitbestimmung eintrat. Letztlich

setzte sich Berckheim mit

Rückendeckung des Großherzogs durch. Nichtsdestotrotz wurde Hebel der

erste Prälat der vereinigten badischen Landeskirche.

[C] Proteuserbund (bei der Kirche von Rötteln) - von Christian Meichelt, 1812: lt.

Wilhelm Altwegg: ...sind der 2. v. li. ein 'Musikus

Lehmann',

die anderen

mehrheitlich Basler

Herren... - die Namen wollte Altwegg eruieren und später nachliefern.

Dazu kam es nie: entweder wurde er nicht fündig oder

er konnte die Aufgabe bis

zu seinem Tod 1971 nicht mehr in Angriff nehmen. In Hebels Briefen an

Hitzig lassen sich 2 Namen finden, die dafür

in Frage kämen (dies ist

natürlich hochspekulativ, zudem kam Meichelt erst 1798 nach Lörrach, er

kannte die Szene daher nur vom Hörensagen):

- Samuel Flick,

Buchhändler in Basel. Das proteusische Wort "Felicek" ist eine

Verdrehung aus 'Flick'. (Er gründete 1803 in Aarau eine Filiale, für die

er

Heinrich R.

Sauerländer als Geschäftsführer einstellte, der 1805 die Buchhandlung

selbständig übernahm und ab 1820 die "Alemannischen Gedichte" druckte.

- Johann Jakob von Mechel

(1764 - 1816), Maler und Kupferstecher in Basel. (Er unterhielt auch in

Lörrach eine Stecherwerkstatt, im Hinblick auf sein Alter

aber sicher erst nach der

'Proteuserzeit'.

[D] Unter Netoreck

oder Natoreck versteht Hebel lt. W. Zentner einen jungen Mann aus dem

heimatlichen Wiesental, der gewissermaßen erst

die niederen Weihen des Proteus empfangen

hat. Für die oben genannten, von Hebel in seinen Briefen angedeuteten

(wenn auch nicht namentlich

genannten) [1], [2], [3],

[4], [5], [6] mag das stimmen - für Zentners These,

dass Hebel alle jungen Männer aus dem Oberland als Netorecks

bezeichnete,

konnte ich in den Schriften und Briefen keinen definitiven Beleg

finden.

[E] Zur Person

des 'Steisibruser' existieren 3 Angaben:

1. die o. a. von Wilhelm Altwegg

stammenden Angabe betreffend M. Steinebrunner (klingt wegen der

Begleitumstände plausibel).

2. der von Hebel in 2

Briefen erwähnte J. J. Renk (siehe [F] - deshalb ebenfalls plausibel).

3. lt. W. Zentner sei es

ein Bauer aus Neuenweg gewesen (dies ist jedoch höchst unwahrscheinlich

und Z. gibt auch keine Quelle dafür an).

M. Steinebrunner wird

hier aufgeführt, obwohl er sicher kein Mitglied bei den Proteusern war,

aber offensichtlich für Hebel und Hitzig als Führer und

Begleiter (siehe

Wörterbuch des Belchismus) auf ihren Wanderungen zum Belchen eine

wichtige Rolle spielte.

[F] J. J. Renk,

der 'Steisibruser von Neuenweg', Lehrer in

Neuenweg (Kleines Wiesental) seit 1812, er wurde, wohl auch mit Hebels

und Hitzigs Unterstützung

1815 nach Maulburg

versetzt (Warum ihm Hebel die Ehre antat, ihn als "Steisibruser" zu

bezeichnen, ist nicht zu ermitteln).

[G] Von W. Zentner liegen 2 Widergaben vor: a) aus dem 2-bändigen Werk

von 1957 mit dem Davidstern (Hexalpha) und b) aus dem 1-bändigen Werk

von 1976

mit dem Pentagramm (Drudenfuß).

Welche von beiden korrekt ist, kann ich, da die Originale nicht

zugänglich sind, nicht entscheiden (Jedoch verwendet auch

Friedrich A, Pieztsch,

Heidelberg in einem Beitrag für den Markgräfler Geschichtsverein die

Version mit dem Davidstern).

|

| |

|

|

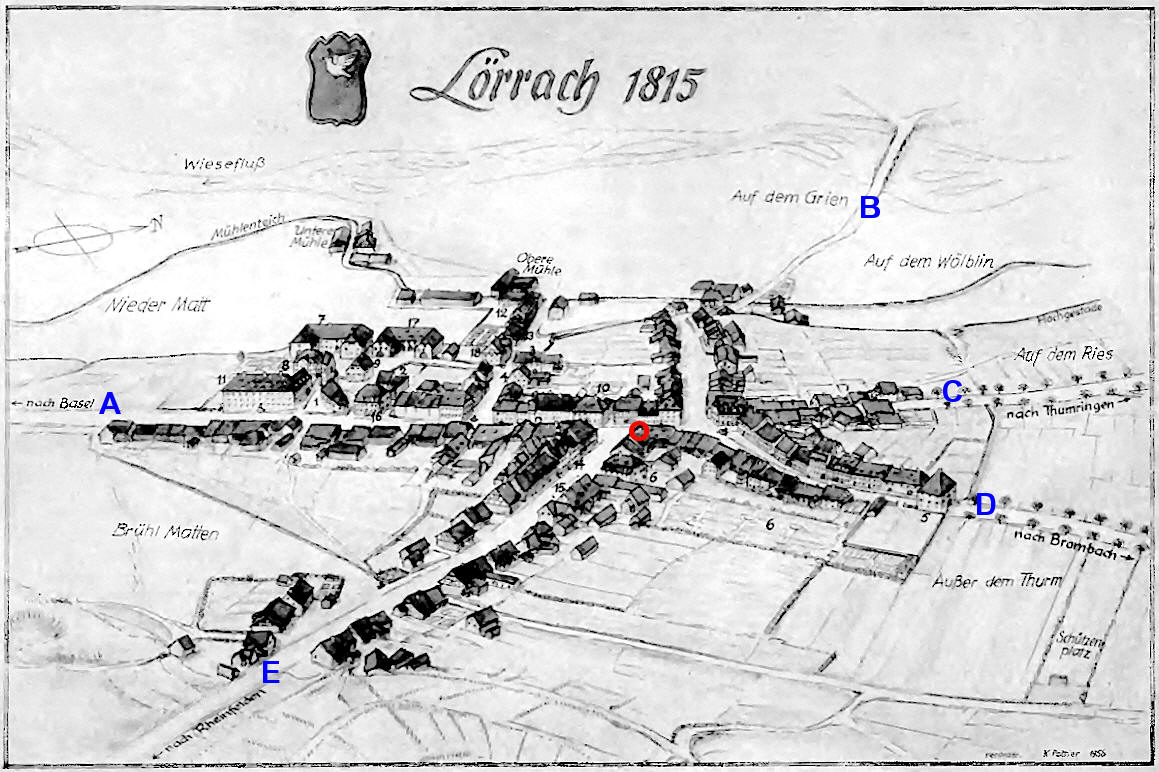

Proteopolis |

Die Hauptstadt |

|

| |

|

|

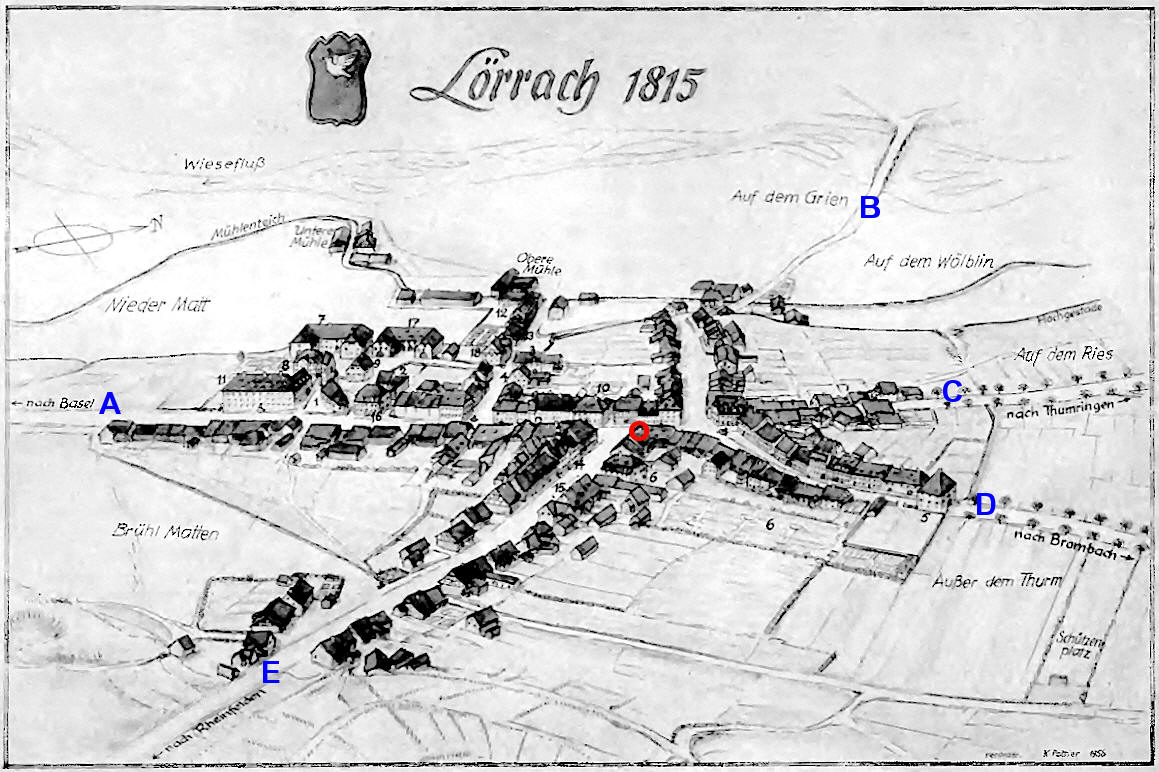

o

= Das Gasthaus "Zum Wilden Mann" -

Treffpunkt der 'Proteologen'

A

Baslerstraße (über Stetten und Riehen nach

Basel)

B

Teichstraße / Wiesebrücke (über Tüllingen nach Weil (von

dort weiter zur Kaltenherberge sowie nach Freiburg

und Karlsruhe)

C

Tumringerstraße (nach

Rötteln, Röttlerweiler und zum Röttler Schloß; ebenfalls über die "Lucke"

und Binzen zur Kaltenherberge sowie nach Freiburg und Karlsruhe)

D

Turmstraße (bis Nr. 5),

anschließend Brombacherstrasse (ins Wiesental nach Schopfheim (und zum

Feldberg) sowie nach Tegernau und zum Belchen)

E

Wallbrunnstraße (ins

'Schweizer' Rheinfelden (das Badische gab es damals noch nicht) sowie den

Oberrhein hinauf bis Konstanz und dem Bodensee)

Das Bild zeigt eine Ansicht von

"Lörrach 1815", es ist jedoch aufgrund der Baujahre der genannten

Gebäude klar, dass die Stadt schon zu

Hebels Aufenthaltszeit in den

Jahren 1783 - 1793 (bis auf die 'Weinbrenner-Epoche') genau diesen

Anblick geboten hat. An der Struktur

der Innenstadt - dem

asymetrischen + geteilten 5-strahligen Stern beim Gasthaus "Zum Wilden

Mann" als Ausgangspunkt

der 5 wichtigsten Strassen hat sich

bis heute nichts Grundlegendes geändert.

|

| |

|

|

|

|

|

| |

zurück |

|

nach

oben

1.

die "Proteische

Zeitrechnung"

2. das "Lehrsystem des Proteus"

3. das "Verzeichnis der berühmtesten Proteologen

älterer u neuerer Zeiten"

4. den "Anhang"

zum Almanach des Proteus

das "Wörterbuch des Belchismus"

der Hymnus

"Ekstase"

der

Hymnus "Ekstase" - Version ohne Autograph"

Der Hymnus "Ekstase"

- Entwurf / 1. Fassung -

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

Federzeichnung Hebels aus dem Brief

an Hitzig v. Dez. 1811

Federzeichnung Hebels aus dem Brief

an Hitzig v. Dez. 1811 Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791

(Briefanfang)

Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791

(Briefanfang) desgl. (Briefende)

desgl. (Briefende) Parmenides-Signet, 12. August 1808

Parmenides-Signet, 12. August 1808