| zurück |

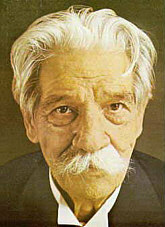

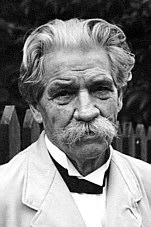

Hebel-Preis 1951 für Albert Schweitzer |

|

Albert Schweitzer wurde in dem seit 1871 zum Deutschen Reich gehörenden Elsass-Lothringen geboren. In seinem Elternhaus wurde neben dem elsässischem Dialekt auch Französisch gesprochen. Das Hochdeutsche, die Schriftsprache, lernte Schweitzer während seiner Schulzeit. Albert Schweitzer studierte an der Reichsuniversität Straßburg die Fächer Theologie und Philosophie; daneben studierte er in Paris bei Charles-Marie Widor Orgel. Nach dem Studium in Straßburg und Paris promovierte er 1899 in Berlin im Fach Philosophie mit einer Dissertation über „die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“. 1901 folgte die theologische Dissertation „Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen“ (Erstauflage 1906) - die in der zweiten Fassung den weitaus bekannteren Titel „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ (Tübingen 1913) trägt. 1902 erfolgte an der Universität Straßburg die Habilitation in Evangelischer Theologie mit der Schrift „Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis“. Mit der Habilitation wurde er Dozent für Theologie an der Universität Straßburg und Vikar an der Kirche St. Nikolai. Schweitzer schrieb 1905 die französische Ausgabe von Johann Sébastien Bach, auf die drei Jahre später seine neu verfasste deutsche Bach-Monographie folgte. Ab 1905 studierte Albert Schweitzer Medizin mit dem Ziel in Gabun als Missionsarzt tätig zu werden. 1912 wurde er zum Arzt approbiert, im gleichen Jahr wurde ihm der Titel eines Professors verliehen auf Grund seiner "anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistungen". 1913 folgte seine medizinische Doktorarbeit „Die psychiatrische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik“. In dieser Arbeit widerlegt er, analog seiner theologischen Dissertation, zeitgenössische Versuche, das Leben Jesu aus psychiatrischer Sicht beleuchten zu können. Somit war er, im Alter von 30 Jahren und bevor er nach Afrika ging, in drei verschiedenen Gebieten promoviert, hatte sich habilitiert und war Professor. Albert Schweitzer heiratete 1912 Helene Schweitzer-Bresslau (1879-1957), die Tochter des jüdischen Historikers Harry Bresslau und seiner Frau Caroline. 1919 wurde die Tochter Rhena geboren. 1913 setzte Schweitzer sein Vorhaben in die Tat um und gründete in Französisch-Äquatorialafrika (heute Gabun), an einem Fluss der afrikanischen Westküste, das Urwaldspital Lambaréné. Als Deutsche wurden er und seine Frau Helene Schweitzer-Bresslau ab 1914 zeitweise von den Franzosen interniert. Diese Zeit nutzte er zur Entwicklung und zum Ausbau seiner Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Zentral für diese Ethik ist der Satz: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ 1917 wurde das Ehepaar Schweitzer von Afrika nach Frankreich überführt und in Bordeaux, Garaison und St. Rémy de Provence interniert. 1918 kamen sie ins Elsass zurück, das inzwischen von Frankreich annektiert worden war. Dort nahm Albert Schweitzer wieder die Stelle als Vikar in St. Nicolai an und trat als Assistenzarzt in ein Straßburger Spital ein. Bekannt er vor allem durch sein Buch „Zwischen Wasser und Urwald“, das er 1921 geschrieben hatte. 1924 kehrte er nach Lambaréné zurück, um sein Urwaldhospital weiter auszubauen - 1927 wurde ein größeres Spital auf eigenem Gelände gegründet. 1928 erhielt S. den Goethepreis der Stadt Frankfurt, In seiner Rede zum 100. Todestag Johann Wolfgang von Goethes 1932 in Frankfurt am Main warnte Schweitzer vor dem aufkommenden Nationalsozialismus. Nach dem 2. Weltkrieg wurde ihm viel öffentliche Ehre zuteil. In seiner Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises 1952 warnte Schweitzer davor, alle Verbrechen der Weltgeschichte allein „den Deutschen“ und dem Nationalsozialismus anzulasten und deren Verbrechen als „einzigartig“ hinzustellen, vielmehr sei jede Art von Gewalt zu allen Zeiten und bei allen Völkern gleichermaßen zu verurteilen. 1952 war er als Nachfolger Pétains in die Academie des sciences morales et politiques aufgenommen worden. Bereits 1956 erscheint in Japan, wo er seit Lebzeiten nachhaltige Wirkungen hatte, die erste Gesamtausgabe seines Werkes. In Rundfunkappellen (1957-58) rief er zum Völkerfrieden auf. Kontroversen, besonders in den USA, löste er 1957 aus, als er im Radio Oslo gegen die Kernwaffenversuche auftrat und zur Vernunft angesichts der atomaren Weltgefahr mahnte. 1959 verlässt Schweitzer Europa für immer. 1965 erhält er in Afrika anlässlich seines 90. Geburtstages Besuche aus aller Welt. Am 4.September 1965 stirbt er in Lambarene. Albert Schweitzer war 44 Jahre alt, als seine elsässische Heimat 1918 als Folge des ersten Weltkrieges vom Deutschen Reich getrennt und von Frankreich annektiert wurde. Damit erhielt er die französische Staatsangehörigkeit. Er selbst bezeichnete sich jedoch gern als Elsässer und „Weltbürger“; das Deutsche und das Französische beherrschte er gleichermaßen gut. Mit Frankreich verband ihn u. a. Jean-Paul Sartre, der Sohn von Schweitzers Cousine Anne-Marie. Die kritische Auseinandersetzung mit der gerade in Frankreich populär gewordenen Existenzphilosophie beschäftigte ihn noch in seinen letzten Lebensjahren. Sein Großneffe Louis Schweitzer war von 1992 - 2005 Vorstandsvorsitzender des franz. Automobilkonzerns Renault. Werke: Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis. Eine Skizze des Lebens Jesu. 1901; Das Abendmahlsproblem auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen des 19.Jh. und der historischen Berichte. 1901; J. S. Bach (frz. 1905, dt. 1908). 1905; Deutsche und französische Orgelbaukunst. 1906; Von Reimarus zu Wrede. 1906; Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart. 1911; Geschichte der Leben - Jesu - Forschung. 1913; Die psychiatrische Beurteilung Jesu. 1913; Zwischen Wasser und Urwald. Erlebnisse eines Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas. 1921; Kulturphilosophie. Bd. 1: Verfall und Wiederaufbau der Kultur. München 1923; Kulturphilosophie. Bd. 2. Kultur und Ethik. München 1923; Aus meiner Kindheit und Jugendzeit. 1924; Das Christentum und die Weltreligionen. 1924; Die Mystik des Apostels Paulus. 1930; Das Problem des Friedens in der heutigen Welt. 1954; Briefe aus Lambarene (früherer Titel: Mitteilungen aus Lambarene, 3 Hefte, 1925-28). 1955; Gesammelte Werke in fünf Bänden. Hrsg. v. R. Grabs: Bd. 1: Aus meinem Leben und Denken; Aus meiner Kindheit und Jugendzeit; Zwischen Wasser und Urwald; Briefe aus Lambarene 1924-1927; Bd. 2: Verfall und Wiederaufbau der Kultur; Kultur und Ethik; Die Weltanschauung der indischen Dichter; Das Christentum und die Weltreligionen. Bd. 3: Geschichte der Leben Jesu Forschung. Bd. 4: Die Mystik des Apostels Paulus; Reich Gottes und Christentum. Bd. 5: Aus Afrika; Kulturphilosophie und Ethik; Religion und Theologie; Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst; Goethe. Vier Reden; Ethik und Völkerfrieden. München 1974; Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Siebenstern 79-80). Zürich 1966; Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben: Grundtexte aus fünf Jahrzehnten / Im Auftr. d. Verf. hrsg. von Hans Walter Bähr. München 1966; Aus meinem Leben und Denken. Hamburg 1980; Die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1899). Hildesheim 1990; Die Jahre vor Lambarene: Briefe 1902-1912. Albert Schweitzer; Helene Breslau. Hrsg. von Rhena Schweitzer. München 1992;  Preise: Goethepreis 1928 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1951 Johann-Peter-Hebel-Preis 1951 Friedensnobelpreis 1952 Orden der Friedensklasse des 'Pour le Mérite' 1954 Ehrenbürger der Stadt Frankfurt am Main 1959 |

||

|

zurück |

Biographisches und Worte von Albert Schweitzer Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1952 für Albert Schweitzer Biografie im Heiligenlexikon Archiv und Museum Günsbach / AISL |